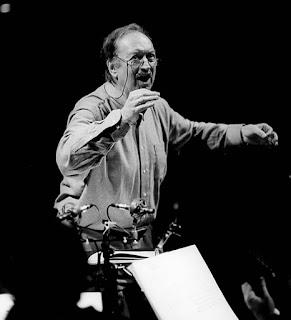

« Pionnier », le mot revient souvent et sonne comme un paradoxe pour un artiste issu de l'aristocratie germanique, formé au violoncelle dans la très académique Vienne musicale, et dont la carrière débuta au sein des Wiener Symphoniker à partir de 1952, alors que Herbert von Karajan en était le chef le plus régulier. Mais l'adjectif n'est pas usurpé : sous l'influence de quelques redécouvreurs comme son maître Josef Mertin (qui forma aussi René Clemencic), ou comme bien sûr Alfred Deller, et grâce à un réseau d'amitiés et de collaborations étroites à travers l'Europe (en premier lieu avec Gustav Leonhardt), il fonda avec son épouse et jusqu'au bout partenaire artistique Alice le Concentus Musicus de Vienne, ensemble d'un nouveau genre et d'une logique presque incongrue : jouer sur des instruments anciens, qui n'étaient pas sortis depuis longtemps des vitrines de musées, en redécouvrir les sonorités tout en explorant grâce à ces inestimables documents vivants les partitions des maîtres des débuts de la musique.

Et tout au long de sa vie Harnoncourt aura ainsi abordé chaque partition, aussi bien les plus rares que les plus célèbres, avec un esprit de redécouverte, de recréation, avec la logique d'une musique vivante, celle d'un artisan autant que d'un artiste, et la volonté de proposer un discours parfois fragile ou discutable mais d'une cohérence, d'une richesse et d'une humanité sans comparaison. Harnoncourt avait cela qui le différenciait de ses aînés comme de la plupart de ceux qui se proclament ses héritiers : avoir renoncé, justement, à tout académisme sans s'imposer un nouveau conformisme, s'être conçu comme un chercheur en musique, un historien du discours musical, par ses questionnements et ses mécanismes, à l'historien des discours qu'était son contemporain Michel Foucault. Voilà comment Nikolaus Harnoncourt continuait à innover, proposant il y a quelques mois une nouvelle lecture des

symphonies 4 & 5 de Beethoven

assez différente de celle enregistrée il y a vingt ans, et prévoyant d'en rejouer l'intégralité l'été prochain, avant de revisiter

Porgy and Bess de Gershwin à la Scala de Milan en novembre. Hélas, ce triste événement était redouté depuis que l'homme avait en toute simplicité annoncé son retrait de la scène et l'annulation de ces projets tant attendus, en décembre dernier, alors qu'il sentait ses forces l'abandonner.

1953-1974

Comment aborder la carrière et le travail de Nikolaus Harnoncourt ? Peut-être faut-il commencer par citer ses écrits, surtout les deux recueils les plus importants, les plus influents et les plus traduits intitulés

Le discours musical

(

Musik als Klangrede

/

Baroque Music Today: Music as Speech

) et

Le dialogue musical

(

Der musikalische Dialog

/

The Musical Dialogue

). Ceux-ci nous confrontent avec les questionnements, les doutes et les choix du jeune Harnoncourt, alors que ses prestations soulèvent encore au moins autant de grognements et de résistances que d'enthousiasme et d'espoirs.

Au disque, l'aperçu ne peut être que sélectif, mais sans doute faut-il aussi commencer par le commencement : les premiers enregistrements à la viole de gambe avec Alfred Deller, dans les années 1950 (bien mal réédités dans une Deller Edition anarchique et quasiment épuisée, mais dont certains volumes restent disponibles comme

vol. 2 dédié à Purcell

ou encore

le vol. 4 mêlant Haendel, Bach et musique de la renaissance anglaise

), et les premiers récitals instrumentaux des années 1960, organisés selon la géographie de l'Europe baroque :

Musique à la cour de Léopold Ier de Habsbourg

;

Musique à la cour de Louis XIV

;

Musique baroque à Salzbourg (Biber & Muffat)

; ainsi que les

Pièces de clavecin en concert de Rameau avec Leonhardt

, l'album

La musique instrumentale en 1600

. En 1963 sont également enregistrées les

Fantaisies pour 3 à 7 violes de gambe de Purcell

.

Surtout les disques les plus accessibles de cette période sont ceux édités sous la nouvelle étiquette « Das Alte Werk » :

Musique de la cour de Mannheim

(1963), les

Concertos Brandebourgeois de Bach (2 CD)

, premier best-seller sur instruments anciens (1964), la première

Passion selon saint Jean

, encore hybride dans sa conception et dont les chœurs sont dirigés par Hans Gillesberger,

Der Tag des Gerichts de Telemann

, un

récital Marin Marais chez Harmonia Mundi

, mal enregistré mais toujours touchant. Suivent aussi les

Vêpres de la vierge de Monteverdi

dès 1967, la

Messe en si de Bach

en 1968, et toujours de la musique instrumentale : beaucoup de disques pour effectif plus ou moins réduit (notamment avec le flûtiste Frans Brüggen), ou pour un orchestre plus fourni, notamment les

Concertos pour violon de Bach

avec Alice Harnoncourt comme soliste, et les

4 suites orchestrales

.

Le couronnement de ces années de redécouverte et d'exploration vient avec une série d'enregistrements majeurs :

la trilogie Monteverdi : Orfeo, Ulisse, Poppea (9 CD)

enregistrée entre 1968 et 1974, le début de

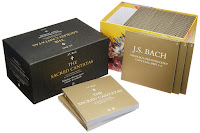

l'intégrale des cantates de Bach (60 CD)

initiée en 1969 en coopération avec Gustav Leonhardt (qui dirigera environ un tiers de l'ensemble, pour deux tiers à Harnoncourt), et

la Saint Matthieu enregistrée en 1974

, incontournable, sommet pour la science qui s'y déploie, pour les voix qui s'y illustrent (y compris celles d'enfants, avant que les baroqueux, Harnoncourt en tête, ne délaissent quelque peu ce choix) et pour le drame qui s'y déroule. La dernière réédition est depuis longtemps épuisée...

1974-1995

Les relectures se poursuivent avec désormais plus de liberté (et, probablement, plus de maîtrise d'instruments désormais apprivoisés, en grande partie grâce à une meilleure compréhension de leur facture) : alors que l'enregistrement des cantates de Bach se poursuit, Harnoncourt enregistre aussi le méconnu

Belshazzar de Haendel (3 CD)

(1976) puis

Jephtha (3 CD)

(1979), et

l'intégrale de l'opus 8 de Vivaldi (2 CD)

(1977), sans se limiter aux fameuses

Quatre saisons qui en font partie, mais en proposant de celles-ci une vision déjà fort décapante au regard du standard de l'époque.

Le parcours de Nikolaus Harnoncourt se rapproche aussi plus précisément de l'opéra, à Zürich où l'Opernhaus lui fait confiance, d'abord pour reprendre la trilogie de Monteverdi comme production à part entière, avec la direction scénique de Jean-Pierre Ponnelle (

un coffret DVD à posséder aussi absolument que les CD précédents), en 1978-1979. C'est grâce à cette coopération aussi qu'Harnoncourt aborde Mozart : d'abord

Idomeneo, enregistré à Zürich en 1980 (3 CD)

, puis, de nouveau avec Ponnelle,

Mitridate en 1986

, et

Così fan tutte en 1988

. Enfin, enregistrée à Zürich en 1988,

sa Flûte enchantée

compte parmi les plus belles de l'histoire du disque.

À côté de l'opéra, la musique vocale préoccupe désormais principalement Harnoncourt. Outre les cantates de Bach, il enregistre (enfin ?) le

Messie de Haendel (2 CD)

, puis Theodora (2 CD) et Samson (2 CD) au début des années 1990, ou encore des

fragments lyriques de Monteverdi

. Son statut acquiert cependant aussi une nouvelle dimension, et le chef féru d'instruments anciens est invité à diriger les orchestres les plus prestigieux, à commencer par l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam avec lequel il enregistre

des symphonies de Mozart (n° 25, 26, 28, 35-41) (4 CD)

d'une inventivité et d'un relief qui ne souffrent en rien de la rondeur instrumentale amstellodamoise. Suivent

des symphonies de Haydn tout aussi fascinantes (5 CD)

(complétées par

un cycle avec le Concentus Musicus

(5 CD) sur instruments anciens), ainsi que des symphonies de Schubert qu'après de premières tentatives avec les Wiener Symphoniker,

il enregistre également en intégralité à Amsterdam (4 CD)

. Cet élargissement du répertoire soumis à l'exploration du chef est aussi systématique que pour l'époque baroque : les enregistrements mozartiens se poursuivent avec

une intégrale de la musique sacrée (13 CD)

et de nombreux opéras, aussi bien peu connus (

Lucio Silla

,

La finta giardiniera

) que les plus habituels (la trilogie Da Ponte,

Le Nozze - Don Giovanni

- Don Giovanni - Cosi

- Cosi

avec le Concertgebouw,

La Clemenza di Tito à Zürich avec Lucia Popp

).

Mais le véritable aboutissement de cette période d'élargissement de la logique dite baroqueuse ou « historiquement informée » par son premier et principal artisan n'est pas Mozart ou Haydn mais Beethoven, probablement le compositeur, avec Bach, dont l'interprétation doit au final le plus aux recherches et à la créativité de Harnoncourt.

L'intégrale des symphonies enregistrée à Graz pendant les étés 1990 et 1991 (5 CD)

, triomphe absolu et référence désormais aussi parmi les plus incontournables au disque, est complétée par le

concerto pour violon avec Gidon Kremer

(1993), par une

Missa Solemnis

peut-être la plus belle et lumineuse du répertoire (2 CD, 1993), par

Les créatures de Prométhée

en version intégrale (1995) et par

Fidelio

(2 CD, 1995). L'ensemble de ces enregistrements, ainsi que les concertos pour piano enregistrés avec Pierre-Laurent Aimard quelques années plus tard, ont été repris

au sein d'un inestimable coffret 14 CD

.

À la même époque, Harnoncourt s'intéresse à Schumann : en résultent

une intégrale des symphonies (dont la 4e dans sa version originale)

, et surtout

un splendide concerto pour piano avec Argerich, enregistré en concert en 1992 (couplé au concerto pour violon avec Kremer)

et, en janvier 1995,

une splendide et puissante symphonie n° 4 (version révisée) avec les Berliner (couplée avec la Tragique de Schubert)

. On retient aussi ses deux seuls disques consacrés à Mendelssohn avec

Le songe d'une nuit d'été

et les

symphonies 3 et 4

.

1995-2015

La troisième période de la riche carrière discographique de Nikolaus Harnoncourt est celle d'un chef désormais presque universellement admiré, et chéri en Autriche ou ses concerts au Musikverein ou, l'été, à Graz, auront rythmé le calendrier musical local au moins autant que ceux des Wiener Philharmoniker et du Staatsoper. C'est aussi le temps des relectures puisque Nikolaus Harnoncourt aura souvent remis sur l'ouvrage certaines œuvres, comme les sommets dans lesquels son interprétation restera longtemps canonique : la

Saint Jean

(2 CD) et la

Saint Matthieu

(3 CD) de Bach (1995 et 2001), sans voix d'enfants désormais mais avec une beauté vocale et instrumentale et une maîtrise dramatiques remarquables.

Il continue de fréquenter Mozart, avec un nouveau

Requiem

(2004) splendide d'articulation et de couleurs, et une exploration de ses

37 symphonies « de jeunesse » chez Teldec puis DHM (reprises par Sony en coffret 7 CD)

, d'une fraîcheur et d'une acidité délicieuses. À cela il faut ajouter, toujours, des opéras comme

Il re pastore

ou

Zaïde

, sans compter ceux qu'il revisite régulièrement à la scène. De Haydn, il enregistre

la musique sacrée

,

Armide avec Cecilia Bartoli

, puis enregistre

les symphonies parisiennes (3 CD)

, extraordinaires de vie dramatique (2001-2002),

La Création

et

Les Saisons

(des versions préférables à

celles enregistrées quelques années plus tôt

), l'opéra

Orlando Paladino

. Il réenregistre aussi le

Messie

de Haendel, l'

Oratorio de Noël

et

trois cantates de l'avent

de Bach, et plus récemment les

trois dernières symphonies de Mozart

et

la symphonie Haffner

. Beethoven devait repasser à son tour sous son regard, sur instruments anciens cette fois, et

le CD paru l'an dernier (symphonies 4 & 5) sera donc le seul fruit

de ce projet inabouti.

Il continue aussi d'élargir son horizon, avec plus ou moins de succès : Dvorak (symphonies

n° 7

,

n° 8,

n° 9

,

poèmes symphoniques

,

concerto pour piano

,

Danses Slaves

), Brahms (

symphonies

, concertos pour piano

n° 1

et

n° 2

avec Buchbinder,

concerto pour violon et double concerto avec Kremer et Hagen

, et plus récemment

Un requiem allemand

), et Bruckner surtout à Amsterdam et Vienne, avec les

symphonies 3, 4, 7 et 8

puis la

n° 5

et la

n° 9

. Nikolaus Harnoncourt ne craint pas de poursuivre sa révolution au sein même des institutions les plus académiques, à la tête des Wiener Philharmoniker notamment avec lesquels il enregistre

Ma Vlast de Smetana

,

Aida

et le

Requiem

de Verdi et quelques albums plus accessoires (de nouvelles

Noces

inégales, du

Mozart avec Lang Lang

auquel on préférera

Buchbinder et les instruments anciens du Concentus Musicus

). Il s'illustre aussi par deux fois au Concert du nouvel an à Vienne, en

2001

et

2003

. Mais son exploration du XIXe et du XXe siècle reste curieuse et sans

rigidités, comme il le montre avec

Das Buch mit sieben Siegeln de Schmidt

, la

Musique pour cordes, percussion et célesta de Bartok

, et un excellent

Porgy & Bess de Gershwin

.

Parmi les dernières parutions disponibles (ou à venir), on peut se procurer, en CD, l'oratorio

Das Paradies und die Peri de Schumann

et, en DVD ou Blu-Ray

le beau Rodelinda de Haendel de 2011

, avec Danielle De Niese et Bejun Mehta, la

Flûte enchantée zurichoise de 2007 mise en scène par Kusej

, et celle

captée à Salzbourg en 2011

, la

Missa Solemnis de Beethoven de 2012

,

Fidelio, Der Freischütz et Genoveva tous trois montés à Zürich

(

le Fidelio de 2004 avec Kauffmann et Nylund

reparaissant bientôt séparément), et la

symphonie n° 5 de Bruckner

enregistrée en concert en 2013 avec le Concertgebouw d'Amsterdam.

Mais c'est surtout

l'intégrale des symphonies de Schubert captée à Berlin entre 2003 et 2006 (8 CD + BR)

que l'on cherchera ou que l'on offrira, coffret luxueux, onéreux certes, et surtout l'une des dernières entreprises majeures par lesquelles Harnoncourt aura montré sa capacité à revisiter et réviser jusqu'au bout ses propres choix, pour explorer chaque partition, la rendre on ne peut plus claire, et tout à la fois dramatiquement saisissante, sans que jamais la musique n'en cesse de sonner avec le naturel de tout véritable discours.